你有沒有曾經有過這樣的念頭?想要把工作辭了,拋下一切,直接消失一段時間;鬧鐘一響,你總是按掉好幾次後才心不甘情不願地起床,腦子馬上跳出永遠都做不完的待辦清單;一個禮拜才過了一半而已,連門都還沒出,就感到精疲力盡了;你睡眠品質低落,整天精神都不太好,嘗試了網路上各種幫助睡眠的方法和補給品,卻一點用都沒有;好不容易撐到周末,以為能夠喘口氣耍廢一下,但總是被「應該要去」的各種邀約所填滿;星期日晚上,你明知道隔天又要早起上班,但還是忍不住滑手機滑到半夜,因為這是你一天之中唯一短暫感到自由的時刻⋯⋯

如果以上這些情況對你來說似曾相識的話,你不孤單,因為你中了現代人最普遍的症狀,倦怠(burnout)。

今天我會分享這本熱騰騰的新書:《我得了不想上班的病》,來解釋 burnout 的成因,以及我從書中學到的真正有用的 5 大支柱,讓你從現在開始不再總是覺得那麼累,找回你已經失去很久的輕鬆與快樂,最重要的,重新掌控自己的人生。

這本書的作者 Emily Ballesteros 在二十幾歲的時候,堪稱是大家眼中的人生勝利組。

這本書的作者 Emily Ballesteros 在二十幾歲的時候,堪稱是大家眼中的人生勝利組。

她的工作是企業培訓,擁有令人羨慕的收入和職位,甚至還同時攻讀產業與組織心理學的碩士學位,感覺前途一片光明。

但她因為過度要求自己,把自己塞得太滿,逐漸陷入了長期的身心耗竭。

有一次在芝加哥一個攝氏零下29度的夜晚,她站在藥妝店的泡麵區裡崩潰大哭。

她打電話給爸媽哭訴,說她真的很累,想要休學甚至消失一陣子。

但是她的虎爸虎媽卻跟她說,這只是過渡期啦,只要再忍一陣子就好,你要加油喔!

她冷靜下來,把泡麵買回家嗑完後,決定要自己想辦法。

因為她發現除了自己以外,沒有人能幫得了她。

於是她開始上網做研究,訪問身邊的人到底是怎麼面對壓力,也嘗試了瑜珈和冥想等大家推薦的紓壓方式(結果都沒效)。

她逐漸發現,這症狀不是一個單一做法可以解決的,她需要的是一個完整又全面的策略。

於是她把所有蒐集的到研究和方法,設計成一套完整的「個人關懷架構」。

她用在自己身上之後感覺真的有用,於是開始提供一對一的輔導課程,並且在網路上分享她的這套方法。

結果她越做越大,一對一輔導的名單大排長龍,收件匣爆滿,社群媒體粉絲暴增,她知道這是一個真實存在的問題。

所以她隨後成立了一間公司,叫做 burnout management LLC,幫助大企業的員工解決倦怠(burnout)的問題。

而這本書就是她的心血結晶。

以下我會先介紹書中對 burnout 的定義,以及書中講到的「五大支柱」,來幫助你好好根治這個問題。

倦怠到底是什麼?

作者對「倦怠」有一個蠻深刻的定義。

作者對「倦怠」有一個蠻深刻的定義。

她說 burnout 是長時間處於疲憊、壓力、茫然不協調的狀態。

這包含了生理上的疲憊,以及心理壓力帶來的疲憊。

而她特別強調「茫然不協調」這個部分。

因為你可能做著喜歡的工作,過著傳統地議上很成功的人生,但它就是無法讓你開心,也不能為你帶來任何成就感。

相當弔詭,對吧?

Burnout 不是單一或少數幾個重大事件造成的,它就像是無數次的被紙割傷,導致失血過多而亡。

它是我們多次以各種微不足道的方式犧牲生活品質之後,所造成的疲憊與不快樂。

生理上的疲憊會讓你提不起勁來做些真正對身體好的事情,像是運動。

而慢性壓力帶來的疲憊,甚至會導致睡眠障礙、憂鬱症、心血管疾病、糖尿病、甚至癌症等等慢性疾病。

而茫然帶來的疲憊,會直接讓你不知為何而戰,只想逃離一切。

而作者更進一步把現代人的 burnout 分成以下三種,因為不同型態的 burnout 會需要不同的解方。

第一:過勞型倦怠。

造成的原因是超長的工作時間和怎麼樣也做不完的工作項目,矽谷的「奮鬥文化」就是罪魁禍首之一啊!

只要看看自己是不是連午餐都在趕報告,週末還要陪老闆出差;

或是一週的工作時間,是不是動不動就超過 60 甚至 80 小時,就知道自己是不是中招了。

這類型的人通常對成就過度執著,擔心錯失機會,渴望升官發財。

第二:社交型倦怠。

這種人無法拒絕家人、朋友,或是同事的請求。

雖然心裡很想休息,但卻老是被人「情緒勒索」。

書中有個叫做麗莎的女生,雖然工作量不大,但是老闆喜怒無常,常常無故被他掃到颱風尾。

而且因為麗莎人太好,結果身邊一堆人把她當作「垃圾桶」或「無償客服」,一天到晚找她聊天、訴苦,最後讓她精疲力竭。

通常討好型人格,害怕被討厭或排擠的人,特別容易中這招。

第三是無聊型倦怠。

無聊竟然也會 burnout,很意外吧?

去問問那些每天做一些重複性的、或毫無意義的工作的人就知道了。

或者你覺得自己跟這個環境格格不入,又或者你覺得在這邊已經學不到東西了,都會容易感到 burnout。

我十年前擔任電子業業務派駐在中國時,就深深地感受到這點。

雖然薪水很高,工作也很輕鬆,但就真的超無聊的,每天都要跟客人重複講一些毫無意義的話。

書中提到一位很有名的激勵演說家 Iyanla Vanzant 曾經說過一句話:

當你需要改變或成長時,宇宙會讓你變得很不舒服,讓你別無選擇。

我當時就是這麼深深地覺得,所以才裸辭去騎腳踏車環遊世界。

如果你現在剛好就覺得有點 burnout,可以請你靜下心來好好思考一下:以上三種你中了幾種呢?或者根本三種全中?

沒關係,察覺是做出改變前的第一步。

接下來我就來介紹書中介紹的,能夠根本解決掉 burnout 的五大支柱是什麼。

第一支柱:調整心態

我們的心態影響到人生的方方面面,而在倦怠管理方面,心態指的是如何管理內在體驗。

唯一和你 24 小時形影不離的人,就是你自己。

仔細想想,你平常都跟自己說些什麼話呢?

書中提到一位叫做曼蒂的女生的故事。

她的人生看起來幾乎完美,從學生時期開始,她就逼著自己努力奮鬥,半工半讀完成大學學業,年紀輕輕就創立了自己的事業。

二十幾歲時她已經擁有六位數美金的年收,有車又有房,還有眾多社群媒體的追蹤者,在外人眼裡,她就是人生勝利組。

但光鮮亮麗的外表背後,她卻隱藏著極度的緊張與不安。

她的每一天都充滿了焦慮,從來不敢停下腳步,總是害怕一旦放鬆,所有的成就便會瞬間瓦解。

她知道自己已經做得很好了,但卻始終覺得不夠好。

她 24 小時都跟自己說:「現在所擁有的一切,都是靠拼命工作換來的;一旦鬆懈,就可能化為烏有。」

於是她的生活就成了一場永無止盡的賽跑。

為了維持所謂的成功,她不惜犧牲健康、家庭與生活品質,但永遠無法享受這些成就。

作者說,造成這種 burnout 的心態主要有三種:

求好心切的高成就者心態、凡事討好他人的迎合者心態,以及自認無法改變處境的受害者心態。

曼蒂就是屬於第一種。

這一種人總是追求極致的完美與卓越,他們的自我價值建構在外界的肯定與物質的回報上。

但是當他們拿掉工作成就之後,往往不知道自己還剩下什麼了。

而討好型人格的人會傾向於將別人的快樂放在自己的需求之上。

他們習慣壓抑自己的感受,來換得其他人的認可與喜愛。

至於受害者心態的人則會長期感到無助,認為自己沒有能力能改變現況,覺得自己這輩子就是這樣了。

這些根深蒂固的心態是最難纏的,可能是從小就跟著自己到現在,很難根除。

作者在書中要我們時常察覺和提醒自己要轉變這些造成 burnout 的心態。

我自己的經驗是,找一些自己特有的方式來提醒自己是最好的方法。

所以當我又開始完美主義作祟,感覺快喘不過氣來的時候,我腦子裡總是會浮現波希米亞狂想曲的最後一句歌詞:

Nothing really matters to me.

眼前的工作有沒有做到完美,對人生根本一點影響都沒有。

只要家人朋友都健康平安,如果工作搞砸了,真的沒什麼大不了的。

第二支柱:個人關懷

作者說的個人關懷,其實說穿了就是兩個字:「休息」啦!

一定要想方設法,讓自己的身心靈都得到足夠的休息,才能夠有效解決 burnout。

她強調:我們一定要重新看待自己跟休息的關係。

如果只把休息當成偷懶的行為,或只是待辦清單上一件不得不做的事情,那可能就永遠無法得到真正的放鬆。

休息不是為了要走更長遠的路,休息就是為了休息!

休息不是一種奢求,而是個必需品。

我們一定要優先考慮自己的生活品質,如果我不休息,身體最終會強迫自己休息。

而且這可能是在我不方便的時候,迫使我休息更長的時間。

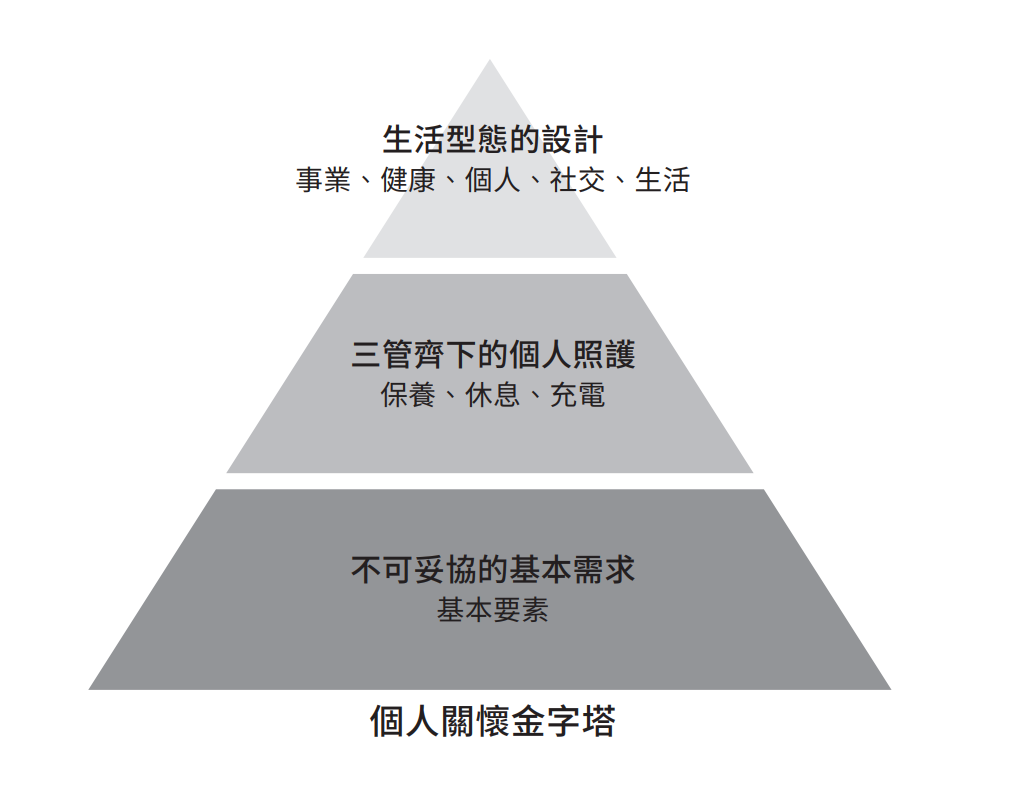

作者設計了一個「個人關懷金字塔」,來確保自己能獲得最充足的休息。

金字塔包括以下三個層次:不可妥協的基本需求、三管齊下的個人照護,以及生活型態設計。

「不可妥協的基本需求」真的是基本的基本,像是充足且高品質的睡眠、健康且規律的飲食、適量運動、還有獨處時光等等。

除此之外,每個人可能會有一些特殊的需求。

作者跟我一樣,早上一定要來一杯咖啡,要不然好像整天都不太對勁。

所以我自己會確保身邊隨時都有新鮮的咖啡豆,出門也會攜帶掛耳包。

第二個層次是「三管齊下的個人照護」,分別是保養、休息與充電。

保養是日常必須完成的事務,像是打掃、採買生活用品、繳帳單讓我能正常運作的日常瑣事。

休息則是低耗能且真正放鬆的活動,比如看書、散步、小睡片刻等等。

充電則是讓你感到充實、令人期待的活動,像是和家人朋友出去玩,或者嘗試新事物等,這些活動能夠幫助你點燃對生活的熱情。

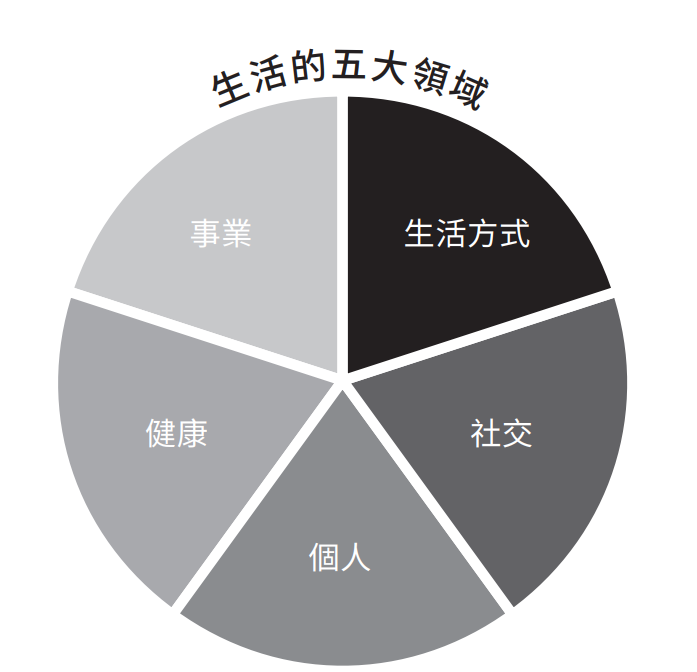

第三層則是「生活型態的設計」,涉及五大領域:事業、個人發展、健康、社交、生活方式。

我覺得這件事情講得最好的,一定是我的愛書:《做自己的生命設計師》,大家可以去看我這篇文章複習一下。

如果把這個金字塔確實蓋好,我們就有最堅實的基礎來面對生活的挑戰了。

第三支柱:設定界限

這是我覺得整本書的精華。

就如作者所說:這應該列為學校的必修課。

通常我們會感到倦怠,除了自己逼自己以外,通常都是被別人逼的。

而設定適當的界限,就好像開了一個防護罩一樣,可以擋掉很多不健康的壓力源。

書中舉了蒂娜的故事當例子。

她從清晨六點睜開眼睛的那一刻起,老闆的郵件就像連珠砲般轟炸她的手機,直到深夜老闆睡覺了才能稍微放鬆。

雖然她的工作本身充滿挑戰又有趣,多數客戶也很好相處,但老闆的要求和公司文化,卻讓她逐漸失去了對工作的樂趣。

真正令她醒悟的最後一根稻草,是從來不抽菸的她,居然在考慮買枝電子菸來紓壓。

這讓她驚覺:她居然打算養成一個傷身的習慣,只為了在某個工作崗位上撐下去。

於是她決定給自己三個月的時間,嚴格設定界限,如果情況沒有好轉就離職。

蒂娜的問題,就是一個現代職場的通病:界限的侵犯(boundary violation)。

這種侵犯不只會來自於職場,也可能從身邊的親人朋友而來。

每個人對於界限被侵犯的忍受程度也不一樣,我就屬於忍受程度很低的那種。

我還記得我十年前當業務的時候,好不容易請了特休到雪梨去玩,才在青年旅社 check-in 不久,就接到老闆的電話,是電話喔!

他要我給他一些業務相關的數字。

我永遠記得我坐在床位的上鋪,望著窗外的雪梨歌劇院,很心不甘情不願地把數字整理出來寄出去。

雖然花不了多少時間,但奇檬子就是超不爽的啊!你看我到現在都還記得。

就是那一刻讓我意識到,我真的不適合在不重視個人界限的組織工作。

一直到現在自己創業了,我絕不在下班時間傳訊息給工作夥伴。

若非必要,也幾乎不把我的 line 給到合作廠商,只把這裡留給親人和朋友。

這是我設定自己界限的方法。

但這件事情,對大部分的人來說是違反人性的。

我們都怕被排擠、怕被討厭,或者怕自己晚上十點時不馬上回老闆訊息的話,會被認為工作不夠積極,而影響到考績或升遷。

但如果你不設定界限,別人就會不斷來踩你的底線,直到你崩潰為止。

作者在書中歸納了三個步驟:

第一是察覺自己已經接近極限。

當你感覺壓力明顯升高、心跳加速,甚至開始抗拒任務時,這就是內心正在給你的警告。

而當你犯下平常不會犯的錯誤,或整天都無法空出片刻閒暇時,外在的世界也在提醒你:是時候停下來了。

第二是明確表達你的界限。

書中的蒂娜開始設立具體的時間規範,清楚告知同事自己的時間限制,晚上六點後拒絕回覆非緊急訊息。

她也在電子郵件中設定自動回覆,卸下了得隨時回覆郵件的壓力。

最困難的是第三步:堅持這些界限。

尤其是女性或者是討好型人格的人,會很難拒絕別人。

一定要告訴自己:「設定界限絕對不是自私的行為,而是一個負責任的表現。」

因為如果自己的身心垮掉了,不論是工作、或者家人朋友間的關係,都將不復存在了,不是嗎?

作者也在書中提供了一些設定界限的工具箱,像是在答應別人之前,先給自己爭取一些思考的空間。

與其馬上回應,不如說:「謝謝你的邀請,讓我看一下我的行事曆再回你好不好?」

或者是:「如果我接下這個案子,你希望我做到的具體事項是什麼呢?」

如此一來,你就可以仔細評估自己到底有沒有時間來做這些事情,這招我一天到晚都在用。

另外在跟同事或者老闆溝通的時候,與其把焦點放在對方身上,不如放在自己身上。

例如你想跟老闆爭取多一點自主權,別直接跟他說:「你管太多了!少管一點好不好?」

不如委婉但堅定地表示:「我有足夠的空間和自主權的時候,工作效率會最好。」

設定界限絕對是避免 burnout 最重要的支柱,值得花時間好好建立起來。

接下來的第四和第五支柱分別是時間管理和壓力管理。

因為這兩個主題,我之前都有分享過相關的書籍和內容,在這裡就不贅述。

在時間管理方面,我建議大家去看我介紹《上線時間管理術》、《慢速工作力》這兩本書。

也推薦大家去看我分享我的「超高效生產力系統」的那篇文章,裡面講得很詳細。

至於壓力管理,也是我經常分享的主題,也推薦大家去複習一下。

以上就是《我得了不想上班的病》這本書的內容,希望能對總是感到累、對什麼都提不起勁的你有幫助。

如果你喜歡這樣的內容,希望支持我們繼續做下去,訂閱按讚留言是幫助我們頻道最簡單的方法。

也推薦你訂閱我的電子報,張修修的自由之路。

我每個禮拜都會分享我當週的探索和學習,每個月也會有 Kobo 電子書的折扣碼分享給大家。

我的公開活動,或者是線上社群以及課程的第一手訊息,都會公布在電子報中。

網址是 shosho.tw/free,有興趣的朋友可以訂閱,完全不用錢喔。