運動活化大腦!我從 80 公斤肥宅到 226 超鐵的奇蹟轉變,與跑出健康「少年腦」的 5 個科學證據!

前一陣子看到了一篇今年 4 月刊登在…

我在 2013 年放棄了科技業數百萬的年薪,背著吉他單車環遊世界,花了兩年穿越歐亞非,為第一位自力單車縱貫非洲的台灣人。回台灣後出版《1082 萬次轉動》,考取導遊執照,成了腳踏車領騎,夢想是把全世界的人帶來台灣騎車。

訂閱電子報

因為疫情的關係,推廣台灣計畫暫停。現在經營 YouTube 頻道以及《不正常人類研究所》Podcast,分享那些異於常人的人生故事,鼓勵大家勇敢踏上屬於自己的偉大航道。

每周分享了許多自己親身實踐、且經過科學認證的方法和工具,希望幫助大家正確使用「人體」——這部演化速度趕不上環境變化的機器,在現代生活中身心更健康、工作更有效率。

前一陣子看到了一篇今年 4 月刊登在…

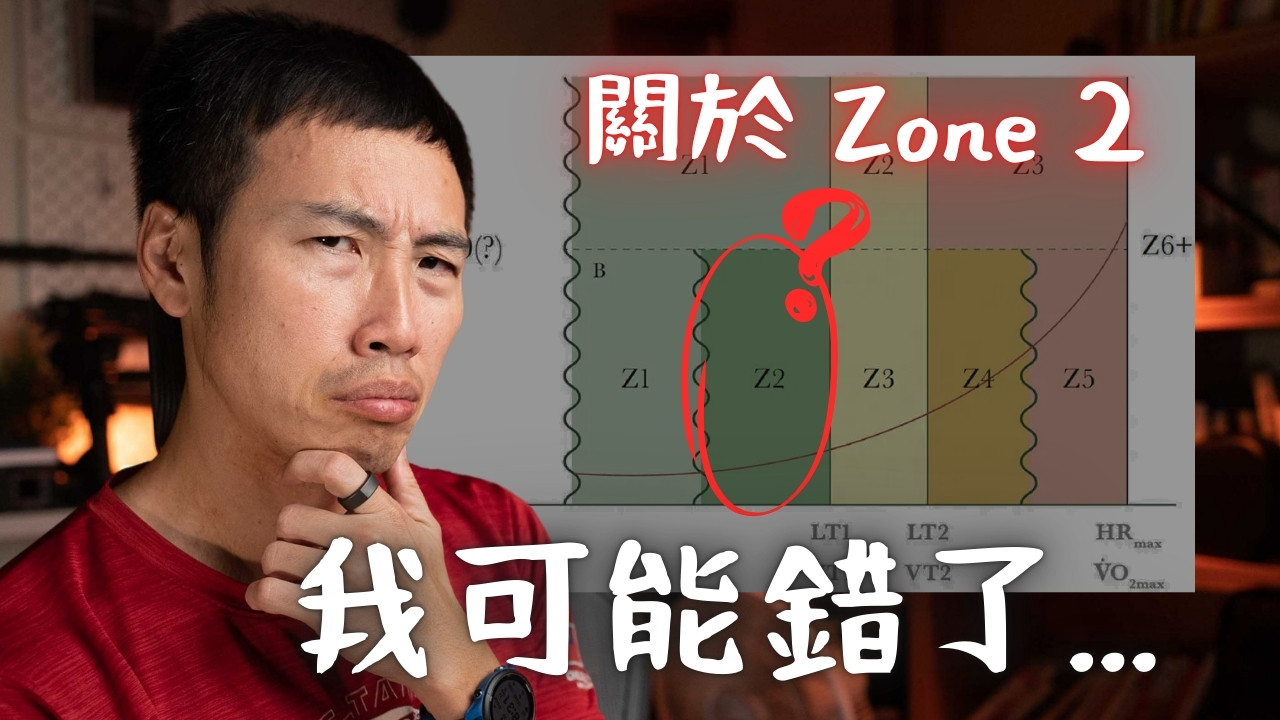

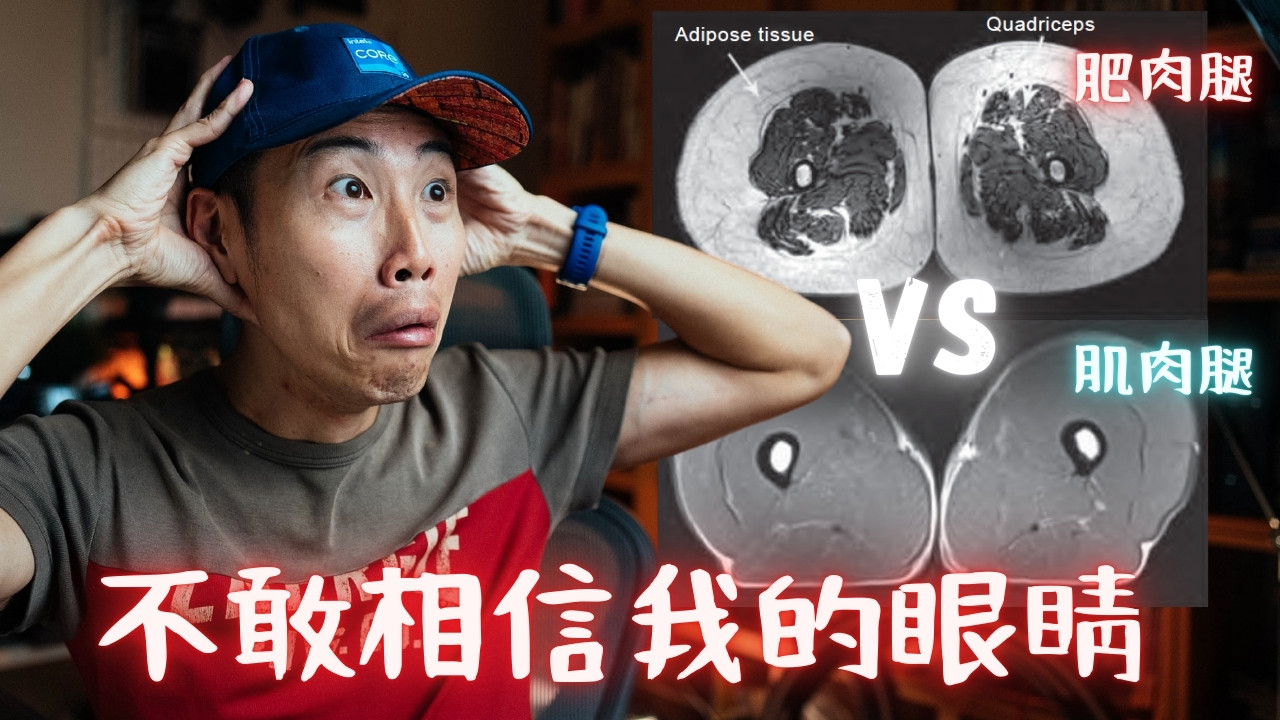

最近有篇研究引起了我的注意,有 14…

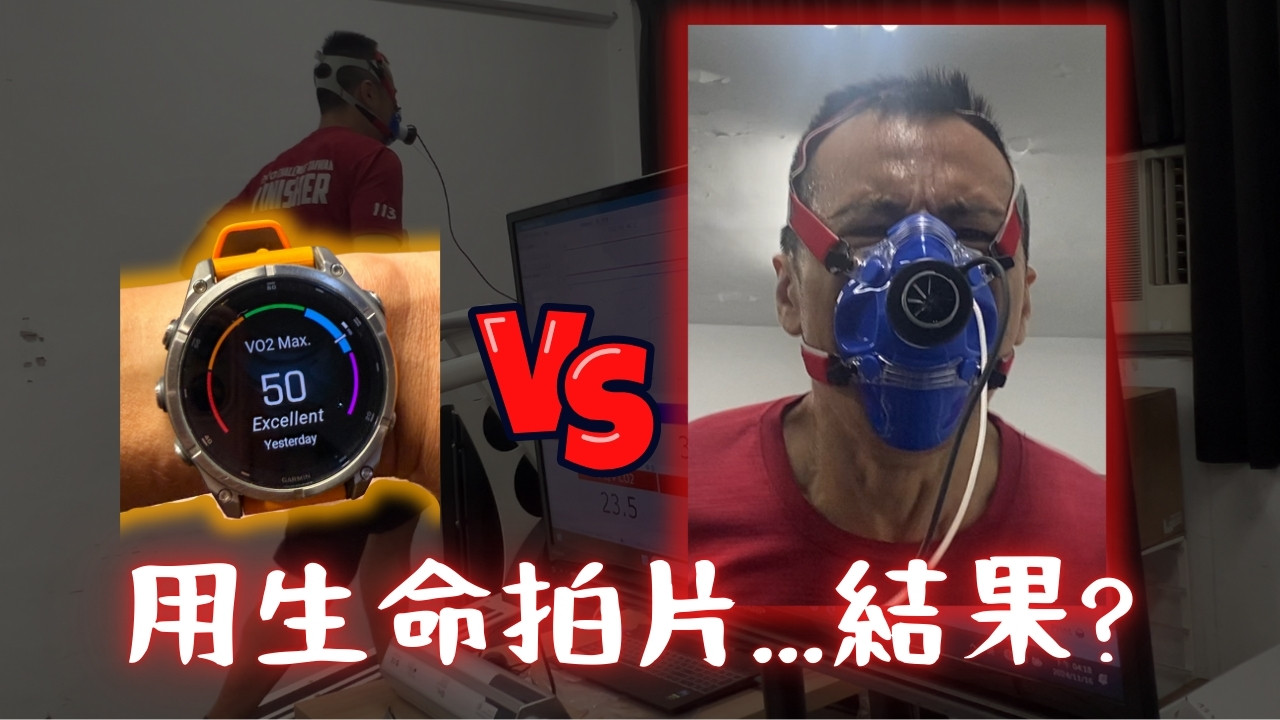

今天終於要分享我去年最期待的影片企劃…

你有沒有曾經有過這樣的念頭?想要把工…

很多人在一年的剛開始會去買一本手帳,…

你是否也曾經經歷「減肥—復胖—再次減…

如果 2025 年你可以獲得一個能力…

今天我要分享的是一本剛出版的新書,作…

今天要分享的是我最想要幫大家破除的一…