脂肪系列的前兩篇文章,詳細介紹了我們想去之而後快的脂肪是什麼,以及脂肪細胞變大和縮小的機制。

這篇終於要來講大家最關心的:減肥菜單要怎麼開,要怎麼吃才會瘦。

如果你曾經嘗試減肥,一定有聽過一句話:「飲食佔七成,運動佔三成。」

你也一定會聽過,甚至嘗試過以下各種減肥方法:像是算熱量啦、低碳飲食啦、生酮飲食啦、168 斷食法、52 斷食法啊等等一大堆。

可能一開始體重有掉,過一陣子就停滯甚至復胖了。

到底哪一種減肥方式才是真正有效的?有沒有一種最適合每一個人的減肥法?

這篇文章,我會統整這幾十年來的趨勢和重要研究,來給你一個答案。

呼⋯⋯抱歉讓大家等那麼久啊!

科學減肥的完結篇(的上集)終於完成了!

(氣力真的放盡了⋯⋯)

這篇文章準備的時間,又超過之前的 Science of Reading,畢竟肥胖症可是全世界的公衛專家們面臨的頭號大敵啊!

超級多文獻和研究的,弄得我壓力超大的嗚嗚。

但在我研究幾個造成肥胖的假說,以及各式各樣的飲食法的理論,爬梳數十篇權威研究,以及各領域專家的訪談和 seminar 之後⋯⋯

我終於對「減肥」這件事情,有了一個比較有信心的觀點了。

這次的研究,也大大修正了我之前對減肥的觀念。

但在講減肥之前,我覺得有必要先來檢視一下肥胖症的現況。

肥胖症的盛行

世界衛生組織指出,在 2022 年 總共有 25 億以上的成年人體重超標,也就是 BMI 超過 25 的人,已經佔了所有成年人 43%。

世界衛生組織指出,在 2022 年 總共有 25 億以上的成年人體重超標,也就是 BMI 超過 25 的人,已經佔了所有成年人 43%。

而其中,有超過 8.9 億成年人的 BMI 大於 30。

這代表不到 7 個人裡就有一個人患有肥胖症。

這個數字比 1990 年增加了一倍。

患有肥胖症的人死於心血管疾病、糖尿病、癌症、神經系統疾病的風險都大大地提高。

如果不採取任何措施,預計到 2030 年,超重和肥胖的全球成本將達到每年 3 兆美元,到 2060 年將超過 18 兆美元。

大家對這數字可能沒什麼概念。

給大家參考一下:目前全世界國家的年度預算加起來大概就 20 兆左右。

所以照這個趨勢下去,到時候政府賺的錢都拿來治病就好了其他事都不用做了。

因此全世界的專家學者都在想辦法弄清楚人類會持續變胖的根本原因,希望能找到個一勞永逸的方法來解決。

而「減重」這個行業,當然也隨著這個趨勢持續成長啦!

除了藥廠、健身房以外,最普遍的就是講「飲食」的暢銷書啦!

國外有個 YouTuber 把這幾十年來,有關飲食和營養的暢銷書列了一張表,裡面洋洋灑灑一百多位作者啊!

而且這些作者都出了不只一本書,這張表列的只是他們賣得最好的,一半以上都進過紐約時報排行榜。

其中有一本賣超過一千萬本的,就是目前最流行的低碳飲食法的祖師爺:已故的 Robert Atkins 醫師,在 1981 年出的《Dr. Atkins’ Diet Revolution》。

低碳飲食與生酮飲食的興起

其實低碳飲食的歷史可以追溯到 19 世紀,那時主要是用在糖尿病患者身上,並不算太流行。

其實低碳飲食的歷史可以追溯到 19 世紀,那時主要是用在糖尿病患者身上,並不算太流行。

到了 20 世紀,人們為了美觀,開始流行計算卡路里來瘦身。

那時大家都知道一克脂肪等於九大卡,所以低脂飲食佔主流。

一直到 1950 年代,包括 Ancel Keys 在內的科學家的研究,發現飽和脂肪和膽固醇含量高的飲食,和心血管疾病存在很強的相關性。

於是美國醫學界開始正式推廣低脂飲食。

但這幾十年人們還是持續變胖,心血管疾病還是居高不下。

所以當 Atkins 醫師要他的病人戒掉那些不健康的含糖飲料,以及精緻碳水化合物,改吃肉類、魚類、和起司等富含蛋白質和油的食物,成功讓很多病人瘦下來後,他的這種接近生酮的飲食法在美國漸漸流行了起來,並且在 2000 年達到顛峰。

當時在美國每 11 個人其中就有一個採用他的飲食法。

2003 年他因為跌倒撞到頭,腦血管栓塞走了,享年 72 歲。

那時他的死因眾說紛紜啊!

有個提倡素食的委員會把法醫報告發給華爾街日報,裡面記載他的體重高達 117 公斤,還有心臟病、充血性心力衰竭、以及高血壓。

但是他公司合作的的醫師出來闢謠,說他生前心臟的問題是一種由病毒引起的心肌疾病,不是因為飲食造成的心血管疾病。

如果你是美國的吃瓜群眾,你信哪個?

因為他的影響力實在太大了,所以當時吵成一團,他的飲食法也由於他的過世慢慢退了流行,直到下一個低碳大將:Gary Taubes 的出現。

NuSI 的誕生

Gary Taubes 是個有爭議性的科學記者。

Gary Taubes 是個有爭議性的科學記者。

他是哈佛應用物理系畢業,史丹佛航太工程碩士,後來又拿到哥倫比亞大學的新聞碩士,相當厲害喔。

畢業後他進了 Discover 雜誌,開始為 Discover 和 Science 寫文章,本來專注在物理相關議題,後來轉向醫學和營養學。

他在 2007 年的時候出版了一本書叫做《Good Calories, Bad Calories》。

他認為精緻碳水化合物,像是麵粉、糖等等才是導致肥胖、糖尿病、心臟病、以及癌症的元兇。

從那時候開始,他成了反糖和精緻碳水的領軍人物,又陸續寫了很多文章。

他後來還出了另一本書,叫做《Why We Get Fat: And What to Do About It》,強調少吃碳水化合物就可以減肥。

在 2012 年的時候,他決定幹一件大事情。

他和我們熟知的 Peter Attia 醫師,共同創立了 Nutrition Science Initiative,簡稱 NuSI。

這是一個非營利組織,他們說這是一個要終結肥胖曼哈頓計畫,核心方法就是低碳飲食。

NuSI 的最大金主是前安隆的高管 John Arnold(對,就是那間安隆)。

他承諾要資助 NuSI 四千萬美金,來做些真正札實的科學研究來解決肥胖問題。

他們決定聘請世界級的研究者,展開四個研究計畫,要來驗證低碳對於減肥的有效性。

於是他們和哈佛大學的公共衛生學院營養學教授,也是低碳的倡導者 David Ludwig 教授合作,請他主持其中一個研究計畫。

在介紹 Ludwig 教授為此做的實驗之前,我先來解釋一下他提出的碳水化合物胰島素假說,這也是目前低碳飲食的理論基礎。

碳水化合物胰島素模型(CIM)

Ludwig 教授認為,肥胖盛行率會節節升高的原因,是因為大家公認導致肥胖的主因:「熱量盈餘」是錯的。

Ludwig 教授認為,肥胖盛行率會節節升高的原因,是因為大家公認導致肥胖的主因:「熱量盈餘」是錯的。

如果你去看減肥門診,醫生大概會跟你說,你會變胖的原因就是吃進去的熱量大於消耗的。

所以這些多餘的熱量會變成脂肪儲存起來,如果你想減肥,就必須要少吃多動。

Ludwig 教授提出了著名的「碳水化合物胰島素致胖模型」,英文是 carbohydrate-insulin model of obesity,簡稱 CIM。

他後來也出了一本暢銷書闡述這個假說。

他說吃下大量高升糖指數的碳水化合物後,會導致餐後的胰島素濃度上升。

這會促進血糖和游離脂肪酸等熱量來源進到脂肪細胞裡,而不是供給組織使用。

大家可以去複習一下講脂肪通量的上一篇,講的就是胰島素促進脂肪合成,抑制脂肪分解的機制。

此時血液中可用的「燃料」下降,導致人體產生「內部飢餓」,大腦中就會增加我們的食慾,讓我們去找東西吃。

同時大腦也會下調代謝,進入節能模式。

CIM 把飲食中的高碳水化合物當作人們會變胖的罪魁禍首,也把「熱量盈餘導致變胖」這個因果關係倒過來,成了「變胖會導致熱量盈餘」。

於是 Ludwig 教授認為,只要把飲食中的碳水化合物降低,尤其戒掉含糖飲料、甜食等等高精緻碳水,就可以讓餐後胰島素不要衝高。

這也會讓三酸甘油酯能夠從脂肪細胞中被「釋放」出來,供給組織使用。

既然血液中的能量足夠了,我們的食慾就會下降,讓我們不會過度進食。

另一方面,代謝也能恢復正常,讓我們能順利燃燒熱量。

總之,在不減少熱量攝取的前提下,不用挨餓,只要少吃碳水,就可以降低我們的食慾,增加我們的熱量消耗,進而達到輕鬆減肥的目的。

這真太棒了!如果這個模型是真的話,一定要讓美國政府甚至 WHO 把它列進飲食指引啊!

這可以為全世界省下數以兆計的美金啊!

於是 Ludwig 教授用 NuSI 出的錢,展開了一個相當大型的臨床實驗。

Framingham State Food Study

這是一個長達將近三年的實驗,目的是為了要驗證 CIM 裡面有關能量消耗的假說。

他們想知道,吃低碳的人是不是真的能多燒一點熱量。

研究團隊招募了 164 名從18 到 65 歲 BMI 超過 25 的成年人。

這些人會先經歷一個 16 周的過渡期,每天吃的東西都是研究團隊配給他們的食物,並且每天都要用 WIFI 體重計量體重並且上傳數值。

研究團隊會精密的計算食物的份量以達到熱量赤字,目的是讓受試者在 9~10 周內減掉 12% 的體重,讓他們的身體處於壓力下,並且在測試前兩周讓體重達到穩定。

接著把這些人隨機分成三組,第一組吃高碳、第二組吃中碳、第三組吃低碳。

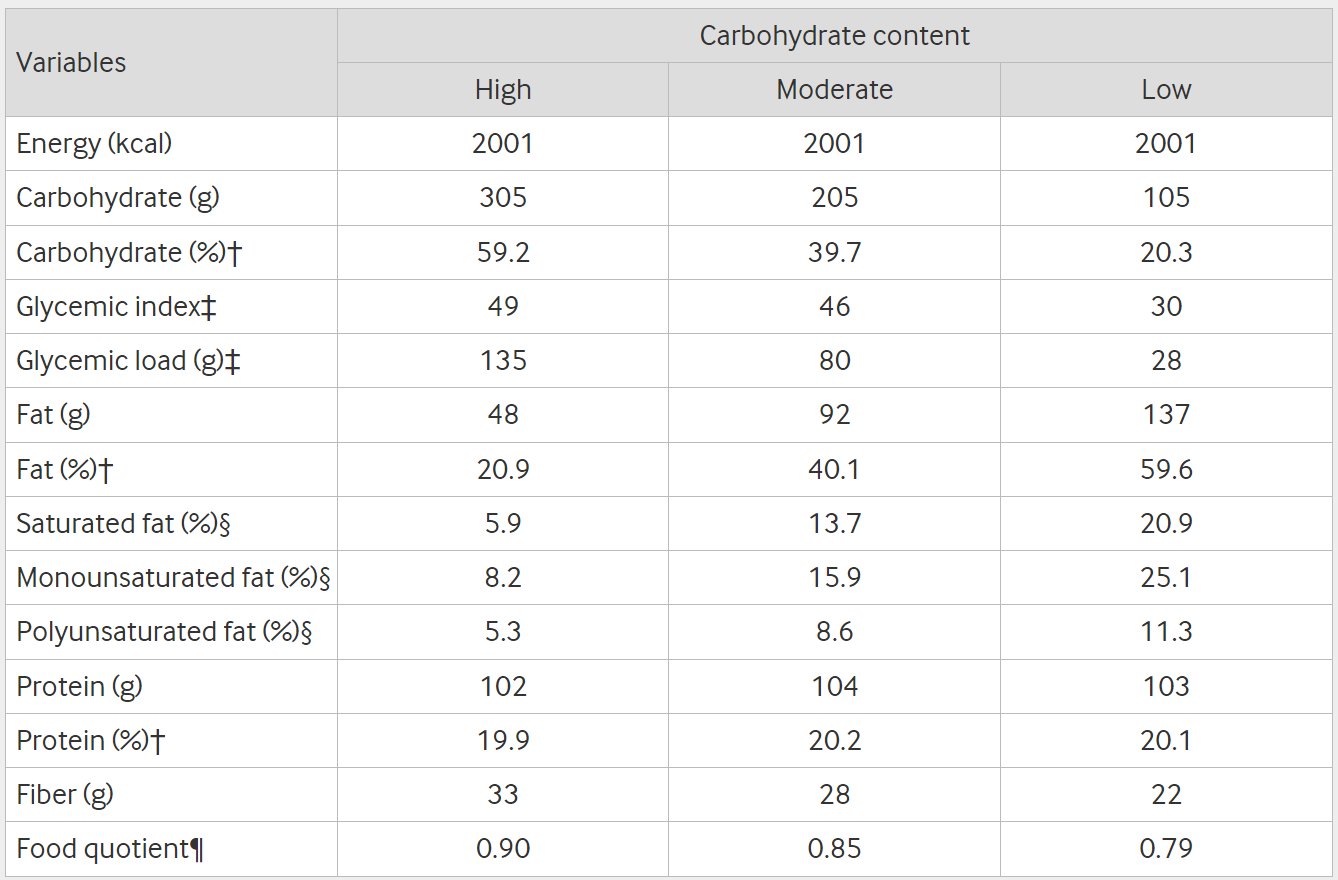

詳細的營養素佔熱量比例如下面這張表格,蛋白質維持在 20%,高碳、中碳、低碳的比例分別是 60%、40%、20%。

一樣,在測試的 20 周內他們吃的也是送上門來的喔,在這個階段研究人員會讓受試者的體重保持穩定,不能掉超過 2 公斤。

一樣,在測試的 20 周內他們吃的也是送上門來的喔,在這個階段研究人員會讓受試者的體重保持穩定,不能掉超過 2 公斤。

附帶一提,這個實驗每個人可以拿到 3280 美金耶,又可以吃 9 個月免錢的還能減肥實在有夠爽。

研究人員用雙標水法來測量他們的能量消耗。

實驗結果發現,低碳組在這 20 周內的前十周,每天的能量消耗的確有逐步增加,在十周左右達到穩定。

比起高碳那組,低碳組每天多燃燒了兩百大卡。

這篇研究刊登在頂級醫學期刊 BMJ 喔。

研究的結論是,低碳飲食的確會增加人在維持減重期的能量消耗,支持碳水胰島素假說。

遇到這種飲食干預的實驗,我都會很好奇他們到底吃了什麼。

於是我把研究的附件挖出來,發現他們高碳的早餐多吃下去的是英式馬芬、果醬、柳橙汁,而午餐竟然吃下 285 克的葡萄!

比較起來低碳的午餐竟然有生菜、青椒、和堅果!

這是什麼鬼?為什麼不把高碳的一些葡萄換成生菜呢?

仔細想想,一個推廣低碳飲食的組織,出錢給自創一個低碳模型又出書的教授做實驗,當然要把實驗的設計做得越有利於低碳越好啊!

你知道,我知道,獨眼龍和出錢的金主也知道。

所以為了避免研究結果受到偏見影響, NuSI 也在這四個研究計畫中,邀請了一個持不同意見的研究員來加入。

他就是每個研究減肥飲食的人都要關注的,美國國家衛生院的高級研究員 Kevin Hall。

Kevin Hall 和他的嚴謹實驗

Kevin Hall 是加拿大排名前三名的 McGill University 的生物物理學博士。

生物物理學是一個很酷的學科喔,是生物學和物理學的橋樑,要懂超多超難的。

他在進 NIH 之前先在矽谷的生技新創公司工作,專注於建立數學模型來預測第二型糖尿病的發展。

後來他進了 NIH 之後本來想繼續,但是他前公司威脅要告他,所以他把研究方向轉變成肥胖症。

Kevin Hall 擅長用數學模型來預測不同的食物環境對人體生理的影響,尤其是肥胖症的發展。

他的模型預測低碳水化合物飲食對體重的影響是微乎其微,熱量赤字才是最主要的原因。

所以他在 NuSI 的四個研究計畫裡面,被稱作「能量平衡」(energy balance)組。

NIH 是全世界最大的用來執行臨床實驗的醫院,他們有代謝廚房,可以精確做出任何營養組成的餐點,也有能夠精準控制環境的代謝病房。

來參加實驗的受試者沒有任何機會接觸到外食,他們的生理運作都被精密監控著,從他們呼出的氣體到排泄物等。

如果必要的話,研究人員可以請他們待在代謝艙,就能知道受試者每分鐘燃燒碳水以及脂肪的比例。

這使得 Kevin Hall 能夠設計出最能夠控制所有變數的實驗,這樣得到的結果才會最準。

他當時做的第一個實驗的目的,也是為了要驗證 CIM 有關低碳飲食會增加能量消耗的假說。

他們找了 19 位 BMI 平均為 36 肥胖症患者,讓他們住進代謝病房,吃了五天 2740 大卡,碳水、脂肪、蛋白質比例分別為 50%、35%、15% 的基線飲食。

之後隨機分配到少碳和少油兩組,少碳那組拿掉了 210 克碳水,少油那組拿掉了 92 克的脂肪,兩者換算成熱量,大概都是基線飲食的 30%。

過了六天之後回家 2~4 周回到正常飲食,之後再回 NIH 兩組對調做一次實驗。

研究人員發現,少碳那組的確在第一天就轉為燃燒較多的脂肪,而且和胰島素一起分泌的 c-peptide 的確也整個降下來了。

但少碳組的體脂肪下降量卻比少油的那組少。

其實這很直覺嘛,因為少油那組吃進來的脂肪少了,身體就得拿儲存的脂肪來燒啊。

而兩組人的能量消耗幾乎沒有差異,少碳的那組甚至還少一點。

體重下降程度的確是少碳那組比較高,但其中大部分應該是來自於肝醣和水分的消耗。

這結果跟 CIM 完全相反,但是跟 Kevin Hall 的數學模型完全吻合。

大家有興趣可以下載他的模型來研究,我看一秒就放棄了。

結論是,過胖的人如果想要消耗更多熱量並且減掉更多脂肪,他們要減少攝取的應該是脂肪,而不是碳水化合物。

這篇研究是 2015 年刊登在 Cell Metabolism 喔,當時引起相當大的迴響。

低碳陣營把 Kevin Hall 罵翻了,並且批評這個實驗做得不夠長,導致身體還沒適應燃燒脂肪實驗就結束了,也有人說他的低碳根本不夠低碳。

於是他又做了下一個的研究,把時間拉長到一個月,也把低碳那組的碳水比例降到 5%,已經是生酮飲食了。

結果跟之前那個實驗完全一樣,生酮飲食並沒有消耗比較多的熱量。

他後來又做了一個統合分析,發現在能量消耗這個面向,低脂都是優於低碳的。

基本上這三個研究已經把 CIM 的其中一個假說推翻了。

哇,NuSI 花了這麼多錢找 Kevin Hall 來,本來是想加個平衡報導讓他們的低碳飲食法更有公信力,沒想到這幾個巴掌把他們打個啪啪響啊!

在論文還沒發表之前,Kevin Hall 當然有把數據先拿給 Gary Taubes 看,跟他說這不是他們想要的喔。

Gary Taubes 就緊張啦,開始批評 Kevin Hall 的實驗設計有問題。

咦,這個不是你們之前都開會同意的嗎?

後來兩方的關係漸漸變成對立,讓 Kevin Hall 的研究團隊覺得 NuSI 的干涉已經會影響到研究成果了。

所以他們發了封 email 給 NuSI,請他們還給研究團隊學術自由。

他們甚至在一次會議上在金主 John Arnold 面前吵起來,場面弄得相當僵。

過了不久 Peter Attia 也看不下去,離開了 NuSI。

這個一開始有著雄心壯志,目標要終結肥胖的非營利機構,過了三年後感覺已經搖搖欲墜了。

但事情還沒結束,Kevin Hall 的第三個實驗發表後,基本上就把 CIM 整個推翻掉了。

下篇文章我會繼續來跟大家分享這第三個實驗,以及 Kevin Hall 和 David Ludwig 在計畫結束後展開的論戰。

我也會分享我對這兩個陣營論點的看法,還會介紹另一個會大大重塑我們減肥觀念的研究和假說。

最後,我會綜合到目前的所有研究結果,歸納出一個我自創的終極的減肥模型,我保證你一定沒有在其他地方看過。

如果你也想要長期維持健康的體重,而不是到處試一些減肥偏方然後一直復胖,那下一篇文章你一定不能錯過。